龙真的存在吗?龙是否存在?这一命题犹如一面棱镜,折射出人类对未知的敬畏,对权力的想象与对自然的诠释。它既是甲骨文上的神秘图腾,也是基因实验室里的待解谜题,更是文明长河中永不熄灭的精神火种。

神话原型集体潜意识的具象化考古证据显示,龙的形象在距今8000年的兴隆洼文化陶器上已现雏形。商周青铜器中的蟠螭纹,战国帛画中的"应龙驭云",逐步构建出角似鹿、爪似鹰、鳞似鱼的复合图腾。这一形象绝非偶然,鹿角象征农耕文明对丰收的祈愿,鹰爪隐喻游牧民族对力量的崇拜,鱼鳞则暗合渔猎社会对水资源的依赖。

正如荣格所言,龙是集体无意识中"原始意象"的具象化,其存在形式超越物质世界,是文明基因的显性表达。

生物疑云,科学视角下的"未知物种"历史上,龙目击事件频现于古籍与民间叙事。北宋沈括《梦溪笔谈》记载延州有巨兽坠井,鳞甲如松皮,目若铜铃,与现代鳄目动物化石存在形态呼应。1934年辽宁营口坠龙事件中,目击者描述的四爪、长须、腥气刺鼻特征,与须鲸搁浅后骨骼错位的形态高度相似。

但科学界普遍认为,这些"目击"多为误解。扬子鳄的冬眠习性、海市蜃楼的光学扭曲、暴雨前的积雨云形态,均可能被古人解读为"龙现"。

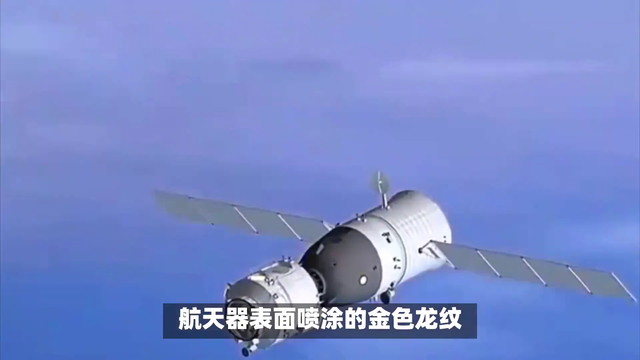

文化永生,作为精神符号的存在,无论是否存在实体,龙早已超越生物范畴,成为文明的精神图腾。故宫太和殿的十脊吻兽以龙为首,象征皇权天授。端午龙舟竞渡的鼓点中,跃动着先民征服洪水的集体记忆。2024年神舟十八号发射时,航天器表面喷涂的金色龙纹,则将古老神话转化为探索宇宙的浪漫隐喻。

正如敦煌壁画中的飞天与现代宇航服在精神维度上的共鸣,龙的存在与否已不再重要,重要的是它始终作为人类突破局限、追寻自由的象征,在时间长河中永生。

或许,龙的真实性恰如《周易》所言:"见群龙无首,吉"--它无需拘泥于某种具象,而以文化基因的形式流淌在民族血脉中。在每一次仰望星空、每一次破浪前行时,给予我们超越现实的精神力量。